歯周内科治療の流れ

しのはら歯科医院では、特に歯周病が進行している方に対し、「歯周内科治療」を行っております。歯周内科治療とは、従来の歯周治療のように外科的なアプローチだけでなく、歯周病菌に作用する抗生物質などを用いて、内科的なアプローチをすることで、より効果的に歯周病を治すための治療法です。

当院でも多くの患者様が、歯周内科治療で歯周病をの症状を好転させています。

位相差顕微鏡検査

お口の中には、常に数百種類の菌が存在しています。特定の細菌はむし歯や歯周病に関係しており、罹患すると活動量や菌の数に変化が起こります。

位相差顕微鏡(いそうさけんびきょう)検査とは、顕微鏡を使用してこれらの菌を観察し、細菌の状態を分析することで、歯周病のリスクを大まかに判定するものです。プラーク(歯垢)を採取するだけなので、検査時の痛みはありません。

PCR検査

位相差顕微鏡検査によって、歯周病が重度の兆候にある方、悪化のリスクが高い方には、より詳しく細菌の特定を行うため、PCR検査をいたします。

PCR検査は、歯周ポケット(歯と歯ぐきの溝)からの滲出液を採取いたしますが、基本的にはお痛みはございません。(PCR検査は他機関に提出しての分析となるため、結果まで少しお時間をいただいております)

歯周内科治療

PCR検査後に治療計画を立てたら、歯周内科治療へと進みます。しのはら歯科医院では、位相差顕微鏡検査及び、PCR検査にて特定された歯周病菌に作用する、「歯磨き剤+服用薬」を合わせて使用していただきます。

患者様の全身状態及び、細菌を詳細に把握して抗菌薬(抗生物質)と抗真菌剤を処方いたしますので、持病がある方もどうぞご安心ください。

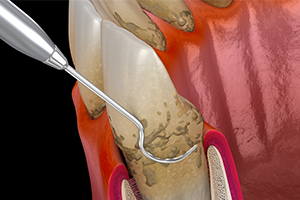

SRP(歯周ポケットのクリーニング)

SPRは、歯周ポケットの深さを測定後に、ポケット内部の歯石や細菌を取り除く処置をいいます。この歯石除去は歯周病治療において重要な処置であるため、内科治療を始めてから2週間以内に行います。

歯磨き剤と服用薬の効果により、細菌が少なく大人しい状態のタイミングでSRPを行う事で、効果的かつ万が一出血があっても、細菌感染のリスクが大幅に下がるためです。 このことから、全身疾患のある方でも当院では安心して歯周病治療を受けてただくことができます。

PCR検査(2回目)

一通り内科治療が終わったら、1回目の検査結果と比較するため、2回目のPCR検査を行います。

メインテナンス

歯周内科治療で重要なのは、治療後のメインテナンスです。歯周病は、再発率が非常に高い疾患でもあります。歯周内科治療は、歯科医院での定期的な管理が必要不可欠ですので、治療後も定期的なご来院をお願いしております。

※治療開始からメインテナンスまでは、約3カ月~1年と患者様毎に異なります。

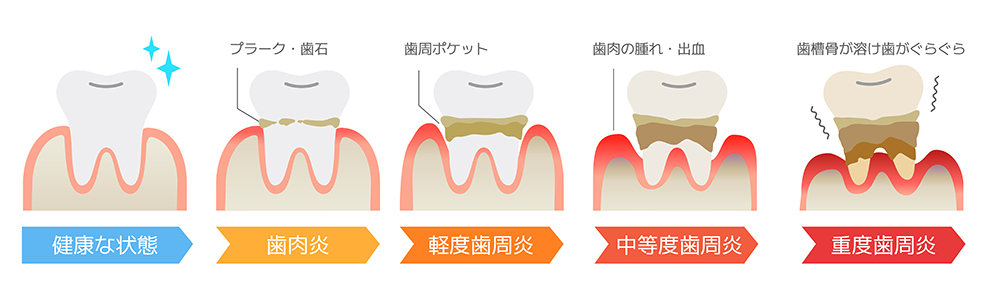

歯周病とは

こんな病気です

歯周病は歯槽膿漏とも呼ばれ、歯を支える骨が細菌によって破壊されてしまう病気です。歯と歯ぐきの隙間に細菌が入り込み、住処をどんどん深くすることで歯ぐきの炎症、歯のぐらつきを引き起こします。年齢とともに罹患率が上がり、2018年時点では、日本における歯を抜く原因の第一位が歯周病となりました。

※これは、歯周病の自覚症状が少ないことや、歯科医院での定期健診受診率が低いことの現れでもあります。

※永久歯の抜歯原因調査報告書より(2018年8020推進財団)

歯周病の原因

歯周病は、主にプラーク(歯垢)が原因で起こりますが、そのほかにも以下の要因が重なることで発症してしまいます。

- 喫煙

- 食生活

- 歯ぎしり、食いしばり

- 歯並び

- 口呼吸

- 糖尿病

歯周病の症状

以下の症状が全て歯周病ということではありませんが、このようなことがあれば、一度歯科医院での受診を推奨いたします。

✓歯ぐきが赤く、腫れる

✓歯磨きで毎回出血がある

✓歯ぐきが下がった(歯が長くなった)

✓歯に浮いたような違和感がある

✓歯が揺れている

なお、喫煙されているかたは、歯周病が進行していても、血流の悪化により上記の症状が出にくい傾向にありますので、定期的な検診をお勧めいたします。

歯周病と全身の関係

歯周病は、ただ歯が抜けてしまう、骨が溶けてしまうだけの病気ではありません。最近の研究では、全身疾患にも大きく関係していることがわかってきました。

低体重児・早産

出産に関して重要な役割を持つ成分は、歯周病に罹患した際に分泌される成分と共通するものがあります。これが血流に乗って妊娠初期の子宮に到達することで、早産や低体重児出産が起こる可能性があるとされています。

虚血性心疾患

歯周病菌や菌の産生する内毒素は、歯ぐきなどの歯周組織内に入り込み、血流に流れてしまう事があります。

冠状動脈に到達して沈着物を形成し、これが流れて細い血管で血栓となると、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患へと繋がってしまうのです。

誤嚥性肺炎

特に飲み込むなどの口腔機能が低下した高齢者の方は、誤嚥する事で歯周病細菌が肺に入り込み、そこから感染を起こし肺炎を発症するというケースも少なくありません。

この誤嚥性肺炎から見つかる細菌は、歯周病の原因菌が多く含まれているということから、歯周病予防の重要性が伺えます。

糖尿病

糖尿病と歯周病には深い関わりがあることをご存じでしょうか?歯周病によって、血糖値のコントロールが邪魔されてしまうという報告もあり、歯周病が糖尿病の管理において悪影響を与えているとされています。

当院では院長が「日本糖尿病協会登録歯科医」でもありますので、糖尿病並びに全身を考えた歯周病治療をさせていただきます。

院長からひとこと

歯を抜くのは簡単ですが、歯周病の進んだ歯を残すのは、非常に困難かつ手間がかかります。当院ではそのようなケースでも、患者様ご自身が歯を残したいということであれば、歯を抜かずに残せるよう、できる限りの処置をいたします。状況によっては抜歯せざるを得ないこともあります。

また、当院では全ての診療において、患者様の持病や服用薬を把握したうえで処置を行いますので、持病のある方でも安心・安全な歯周病治療をお約束いたします。

〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町4-9

〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町4-9

京阪本線

京阪本線 医院駐車場

医院駐車場